\ 様々な業界の企業・機関にご利用いただいています。/

※1,2:2024年2月末時点

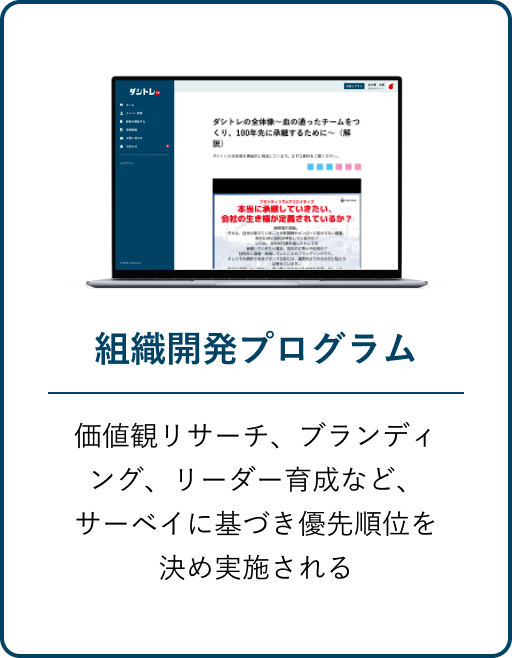

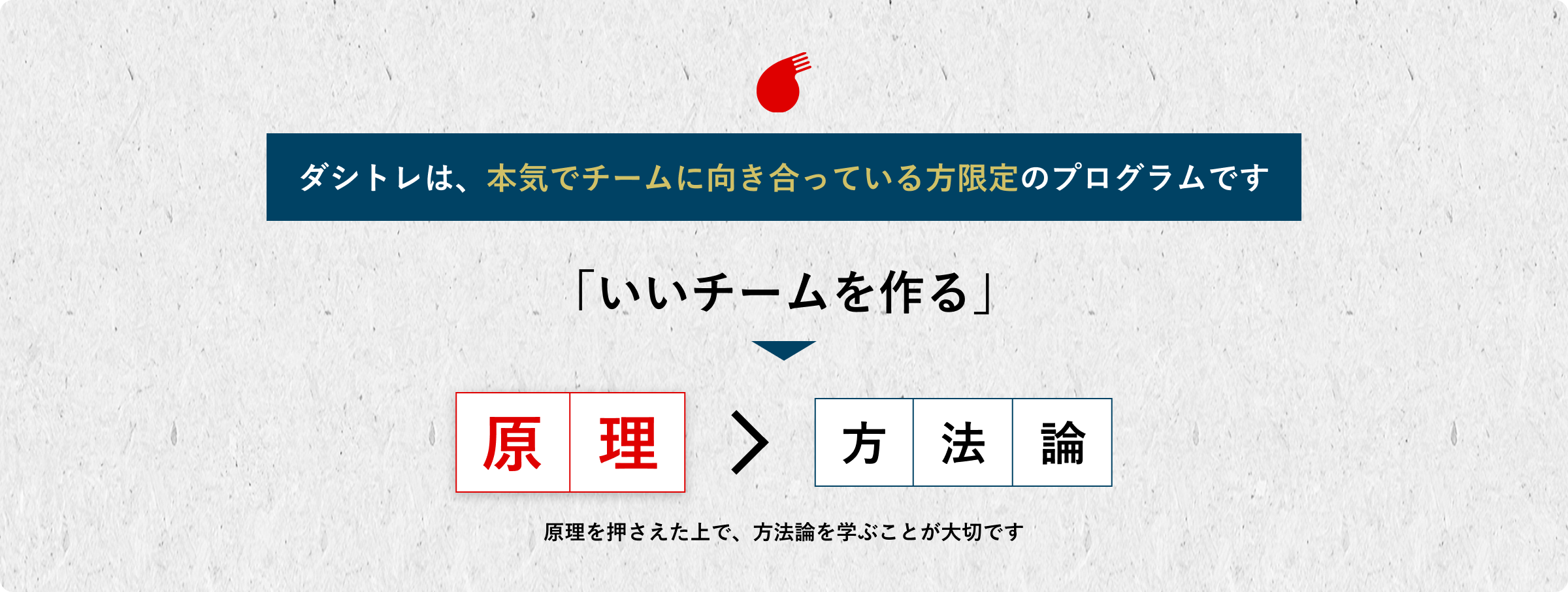

原理原則を押さえた

組織開発プログラムと

人間くさいナチュラルな伴走で

血の通ったチームづくりを支援

原理原則を押さえた

組織開発プログラムと

人間くさいナチュラルな伴走で

血の通ったチームづくりを支援

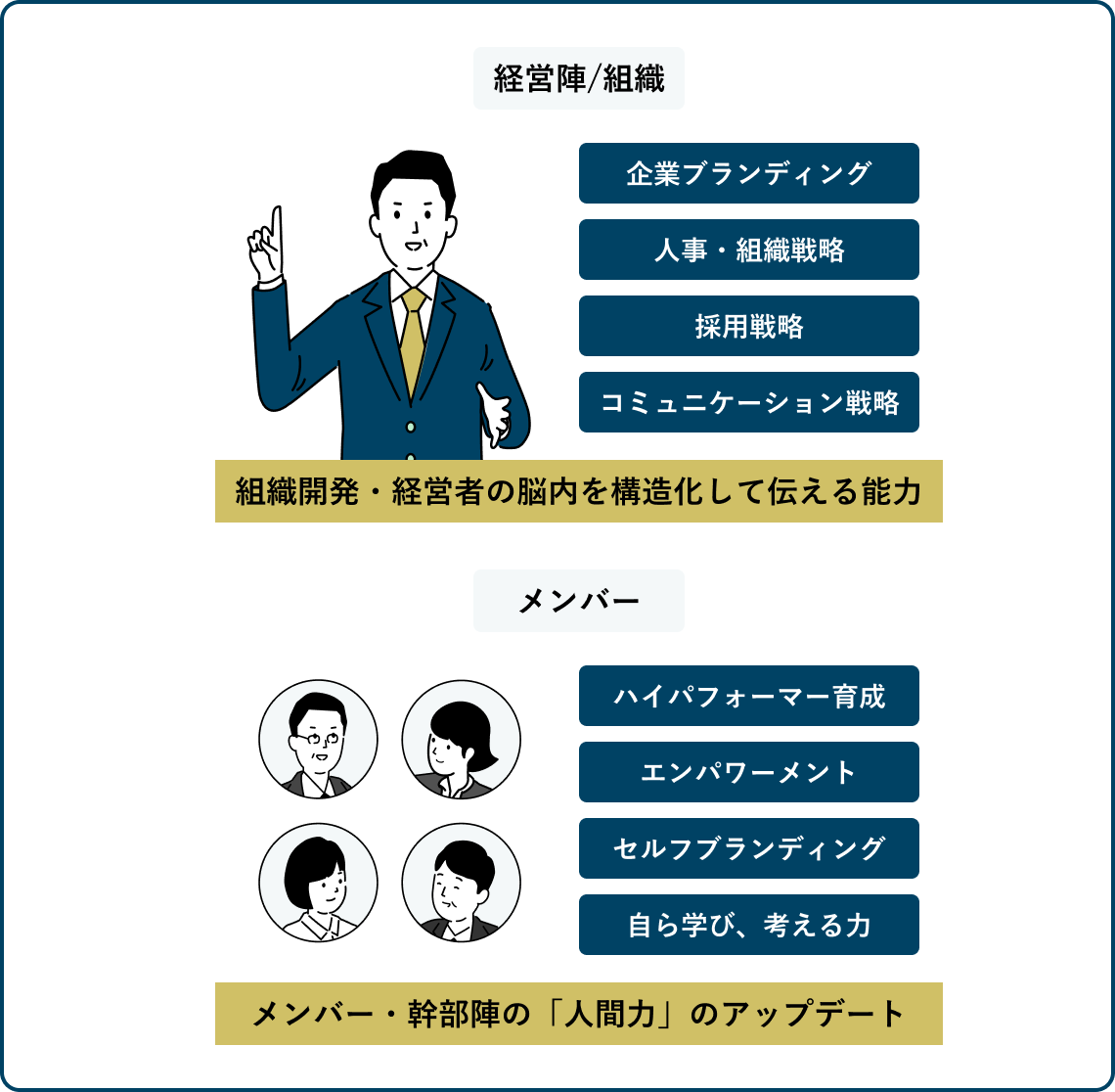

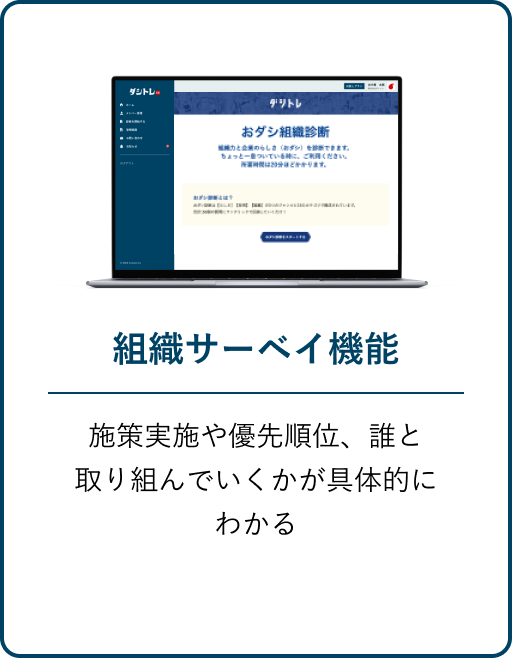

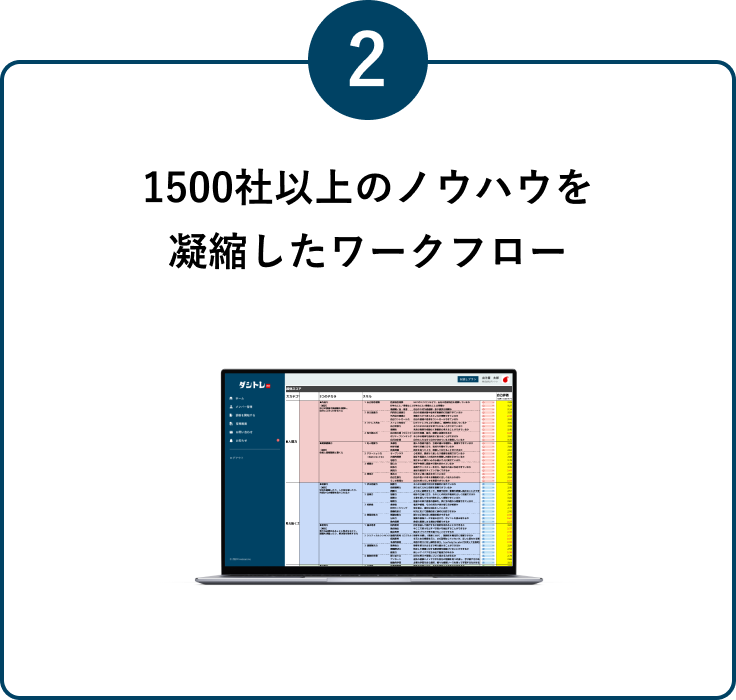

ダシトレの特徴

導入までの流れ

STEP1

よく考える

STEP2

1日置く

STEP3

お問い合わせ

STEP4

お互いの話を聞く

STEP5

打ち解けたらご契約

アカウント開設

STEP1

よく考える

STEP2

1日置く

STEP3

お問い合わせ

STEP4

お互いの話を聞く

STEP5

打ち解けたらご契約

アカウント開設

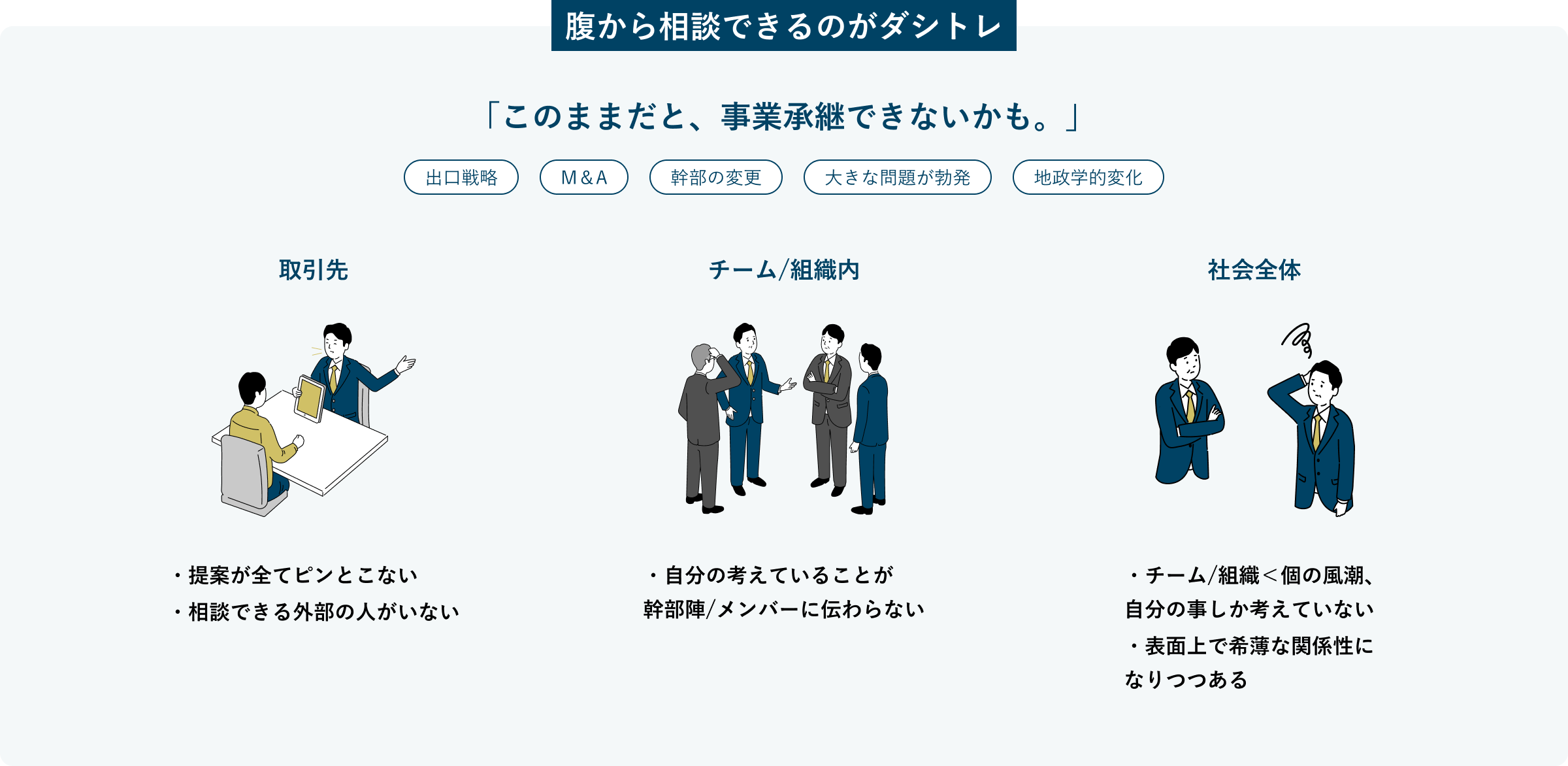

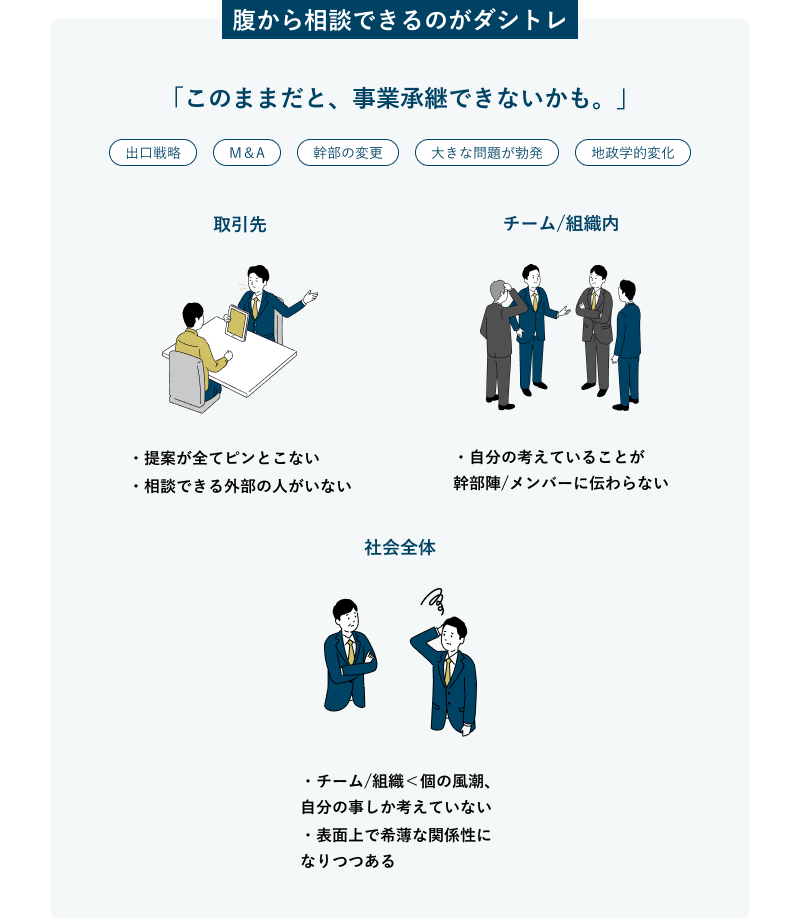

こんな方におすすめ

老舗企業

事業承継/幹部陣のリスキリングに悩む

創業30年以上の経営者・役員・人事

地方自治体・中央省庁

次世代に地域の未来を承継するために

地域のリーダー育成に悩む

企画・地方創生の担当者

スポーツチーム・スポーツ強豪校

メンバー一人ひとりの人間力や育成、

スポンサー/協力者集めに悩む

チーム経営首脳陣

私たちの心根

kokorone

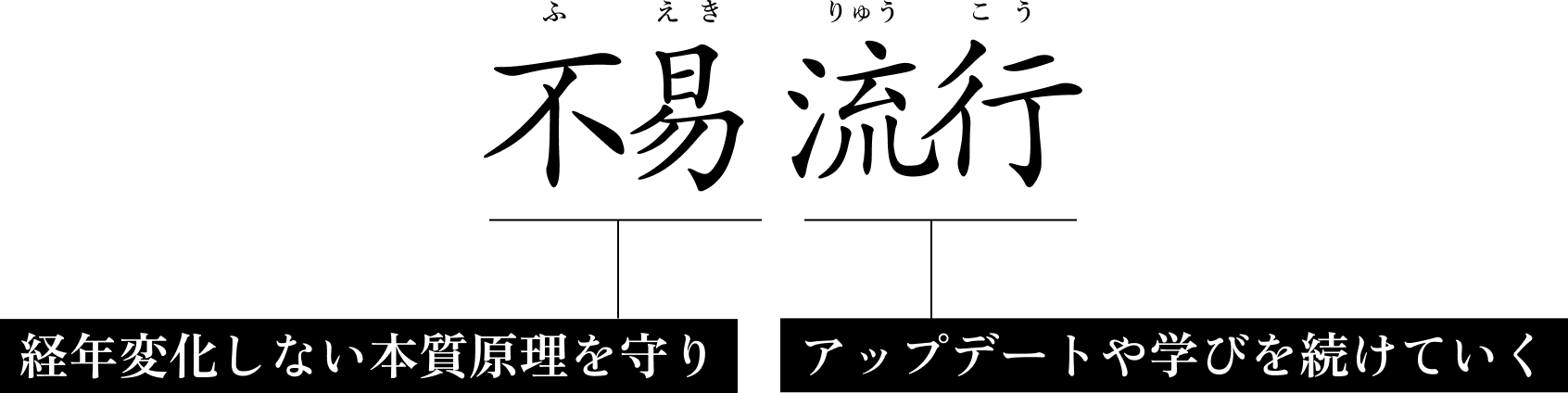

チームの原理

「原理>方法論|大切なことは

いつの時代も変わらない」

血の通ったチームをつくり、

100年先に承継するには

人間界普遍の原理原則を踏まえた

組織開発の実施が必要です。

私たちインビジョンは、

日本の誇るべき資産、老舗企業のチーム力を

国内・世界に発信し次の100年に承継していきます。

全国の地方新聞社と連携し、

ダシトレを広める活動を通じて

「和の心」という人間界普遍の原理を日本に甦らせ、世界へ承継していきます。